- 月 23 日凌晨,阿里云一次看似平淡的模型开源操作,却迅速引爆了市场情绪。

- 此次推出的QwenCoder是阿里巴巴通义实验室的全新开源代码大模型。其发布后,在Hugging Face和GitHub上获得了数千颗星,并且下载量迅速突破十万次。

据官方信息,QwenCoder 在代码能力方面全面超越甚至与GPT-谷歌的代码模型相媲美,其性能已经处于全球顶尖水平。相较于当前流行的Claude 型,QwenCoder不仅在技术上可比肩,而且开放性和性价比优势显著更强。

以 万 Token 的标准为例,Claude 的输入输出成本约为 元/百万 Tokens,而 QwenCoder 则分别需要 元/百万 Tokens 和 元/百万 Tokens,价格仅为前者的五分之一和六分之一。这意味着 QwenCoder 非常适合普通用户使用。此外,QwenCoder 还提供免费下载和商用服务,在实际应用中表现出更高的性价比。

与此同时,资本市场的反应也相当迅速和直接。在阿里巴巴模型发布之后,其股价立即上涨,并且还因为此前两周内AI概念的持续推动,公司股价累计涨幅已超过,成为这场AI热潮中的重要“概念股”。

- QwenCoder不仅标志着一次模型性能和产品能力的提升,还展示了阿里在Coding AI领域长期布局与持续投入的阶段性成果,更是一个里程碑式的进展。

阿里云为什么要「卷」代码?

当人工智能行业的话题焦点逐渐转移到“任务执行”而非单纯的语言能力时,代码模型已成为最为关键且容易被忽视的技术基础。如今,从OpenAI到Anthropic都在致力于Agent的发展,而阿里巴巴则将更多的资源集中在这一被认为是最不引人注目的技术上代码模型。尽管在热闹的场景中显得不够显眼,但实则是抓住了行业发展的真正难点所在。

在构建智能代理(Agent)时,关注的重点不应是语言理解能力的强弱,而应放在其执行实际任务的能力上。关键不在于它能表达出多么复杂的内容,而在它的代码是否能够调用工具、连接系统并处理异常来完成任务。

而要支撑这些需求,代码能力必须是强、稳、准。在大模型如Qwen-Coder系列的演进中,我们几乎就是为了解决这些问题而来的:结构理解更加出色、代码调试能力大大提升、跨语言适配自然度增强,这些都是为了更好地解决真实业务流程中的多接口、多语义和高复杂度问题。

说白了,阿里云没有试图造一个“最聪明的 Agent”,而是在造“最靠谱的手脚系统”。

在 Coding AI 领域,阿里在过去一段时间里的步伐非常果断清晰。去年十一月开源的 QwenCoder 系列包含了六款模型,不仅在多个主流测评榜单中取得了同尺寸下的优异表现,在代码生成精度和泛化能力上尤为突出。

而阿里通义灵码插件已经覆盖了大量开发者群体,并且拥有超过的下载量和累计生成超过行的代码,不仅在公司内部广泛应用,还被众多企业进行试用。

事实上,阿里对Coding AI的投资并非一时兴起,而是其长期技术战略的重要组成部分之一。与仅仅强调大模型性能不同,阿里云的真正目标是构建一个“Agent-ready”的基础能力,这是一个从“智慧大脑”到“可靠双手”的技术升级过程。在这个过程中,无论是技术还是应用层面都展现了阿里在推动这一领域发展的决心和实力。

现在市场上企业真正需要的是能够在真实业务系统中完成具体任务的智能体,而不是只会说话的AI模型。这要求模型不仅能生成片段,还能执行复杂操作、对接多个系统,并且具备调试和异常处理的能力。阿里选择这种技术路径并非为了造概念或追热点,而是从底层技术寻找可靠的落地方案。

模型开源不是终点,云才是闭环的关键

而阿里云选择开源,看似牺牲了自身的商业利益,但其实是在为自家的“云”业务引流。

这次QwenCoder采用了延续Qwen系列一贯的开源策略,并允许商用使用,这在过去的大模型生态系统中已经显示出一定的前瞻性。然而,在这种开放共享的同时,仍不可避免地引发了关于“开源是否会削弱商业化的讨论”。

阿里云的回应揭示了其策略的本质转变:并不是将商业价值让渡给模型的开源,而是利用这种开放平台来获取流量入口和生态系统抓手。通过免费提供基础模型加速开发者入门,并借助云端服务解决后续部署、调整及运行等需求,形成从“用模型”到“用云”的自然升级路径。

而“模型 + 云”的组合之所以逐渐成为行业共识,很大程度上是出于现实的工程考量。

尽管开源模型在理论上可以被下载后直接部署在本地环境进行使用,但在实际应用中,它会面临大规模数据处理、稳定网络连接、分布式算力调度以及长期运维的挑战。这些复杂的因素导致整体系统复杂性和技术门槛显著增加。对于大多数企业而言,自己承担这些成本并不划算。相反,将模型运行、部署和优化交给云平台更为现实且性价比更高。通过云服务,企业和开发者可以轻松地利用强大的计算资源和专业的基础设施来处理复杂任务,同时享受由云提供商提供的安全、可靠的服务和支持。这种方式不仅降低了初期的投资风险,还能提供长期的灵活性和可扩展性。

除此之外,AI模型也在从“应用工具”转变为“基础设施”的一部分。随着大模型在企业内部开始参与各类重复性、标准化流程的执行,模型对底层资源(如算力、存储、网络、数据同步等)的需求也日益增加。这不仅使得模型本身变得越来越智能和多功能,同时也大大提升了其运行效率。同时,模型的应用范围不断扩大,意味着它们需要更强大的支持系统来满足它们处理各种复杂任务的能力。因此,云服务在企业中的地位发生了根本性的转变:从原本仅为模型提供附加功能的服务模式转变为成为推动AI应用规模化的重要基础设施。这种变化不仅带来了更高的灵活性和效率,也使得企业和开发者能够更专注于创新,而不是被底层资源的限制所束缚。这将有助于加速AI技术在各个领域的广泛应用,并进一步推动数字经济的发展。

在这个环境下,阿里云积极实施模型开源+云服务转换的战略。这并不是为了单纯获取收益,而是旨在搭建起一个能够打通模型与云端服务的桥梁。这一举措有助于推动人工智能领域的开放合作,促进技术生态的发展和基础设施的优化升级。

现在的许多模型供应商都开始开放他们的技术。真正考验的是,在开源之后如何确保项目的成功实施。企业是否愿意使用这些模型,关键在于能否顺利地进行部署、调通流程,并且能够无缝对接现有的系统。这不仅需要技术的支持,还需要强大的工程化能力来支撑整个项目的过程。

阿里在这些方面,做的很好。

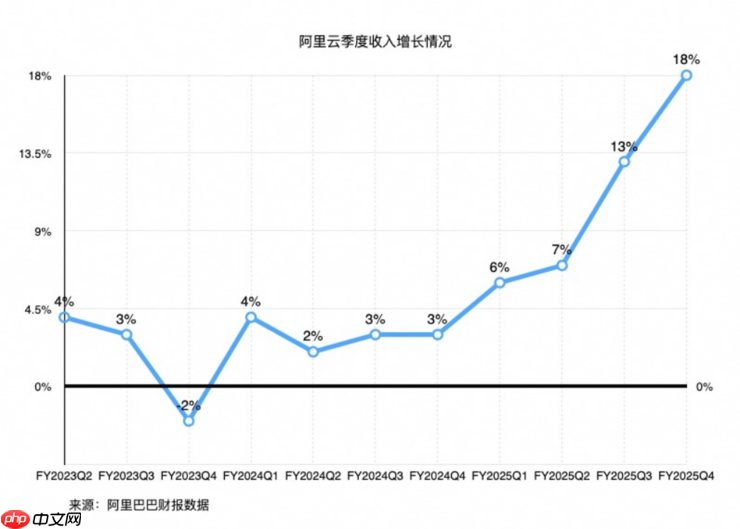

数据显示,阿里巴巴的AI业务在过去七个月内实现了三位数的增长速度,这一趋势表明其战略路线已经开始产生显著效果。在份的财报中,阿里云收入同比增长,创下过去三年内的最高增速,达到元人民币。

IDC 数据为这一现象提供了有力佐证:,阿里云在中国AI基础设施市场的份额达到,位居第一。相较于其他竞争对手,其市场份额远超第二和第三名的总和。特别是在大模型训练和推理方面,阿里云的表现也名列前茅。从这些数字中可以看出,“模型带动云”的链路在工程和技术层面是可行的。

而在To B业务场景中,这样的模式更是尤为高效。相较于仅提供模型或云服务的其他玩家,阿里云在大模型相关的能力链条上起步更早且更为完整:从模型托管到调用、权限控制到合规检查,都有详尽的解决方案。这对企业而言意味着显著的减负和成本节约,有助于他们专注于核心业务的发展。

当然,这“模型+云”之路能否持续,还要取决于它是否真正能够将模型应用到不同的行业中并实现落地和服务。仅仅依靠开源技术和云计算资源是远远不够的,关键还在于它实际解决了多少具体问题。

模型之后,是工程能力的竞赛

这次 QwenCoder 的发布不仅展示了阿里在代码大模型上的阶段性成果,还揭示了一个值得关注的趋势:大模型的叙事正在从“谁更强”转向“谁更能落地”。随着模型性能差距缩小,工程能力成了决定性因素。谁能成功将模型应用于真实世界系统,实现高效运行和大规模应用,将成为未来竞争的关键点。

这背后不仅考验模型的生成能力,还涉及调度、调通、运维、权限管理及合规等多方面工程体系。这是阿里巴巴采用开源模型+云闭环模式的根本原因所在,其目的是通过技术路径构建闭环和生态建设形成正向飞轮效应。

阿里在模型开源和云服务方面进行合作,以实现真正的产业势能。

在未来几年里,虽然编码人工智能可能不会成为最热门的行业关键词,但它无疑将是最实用的基础技能之一。就像电力和铁路这样的基础设施,它的性感并不在于概念,而在乎其稳定性和普适性。阿里之所以选择在热闹的AI舞台上默默打磨编程工具,或许正是因为看到了这一点。

而属于 Qwen3-Coder 的真正价值,也许才刚刚开始显现。本站(公众号:本站)

以上就是阿里云为什么要押注 Coding AI的详细内容,更多请关注其它相关文章!

- 标签: